Views: 13

宅居在家,不能辦活動,唯有自己選題材,在家二人對飲。這其實也是我們辦隨意行活動前的常態。

Monfortino 之後,我想試 Sangiovese。辦活動選的酒有系統,因此有些酒想開卻苦於找不到合適的機會,如今自由行,想喝什麽便開什麽。結果我開了 5 瓶。

我找了 3 款 Brunello,都有些看頭。

首先是最年輕的一瓶:Le Chiuse 的 1994 Brunello。

這瓶酒我收藏了八年了,是我 2012 年第一次拜訪酒莊時 Nicolo 送給我的珍品,今天恐怕再也難找到。他們從 Biondi Santi 領回葡萄園以後,第一個年份是 1992,但那是非常困難的年份,所以只做了 Rosso。1993 是他們的第一個 Brunello 年份,Nicolo 與 Simonetta 多年前來香港時我們曾邀請他們一起做了一場 1993 Brunello 橫品(見:VIPa-1.5 第 9 場 — 1993 Brunello with Nicolo’ and Simonetta),這是我第一次的驚艷,自此我便迷上了優雅的 1993。去年又辦了一場 1993 橫品,也喝得大家如癡如醉(見:VIPa-7 第 23 場 — 1993 )。

這瓶酒我收藏了八年了,是我 2012 年第一次拜訪酒莊時 Nicolo 送給我的珍品,今天恐怕再也難找到。他們從 Biondi Santi 領回葡萄園以後,第一個年份是 1992,但那是非常困難的年份,所以只做了 Rosso。1993 是他們的第一個 Brunello 年份,Nicolo 與 Simonetta 多年前來香港時我們曾邀請他們一起做了一場 1993 Brunello 橫品(見:VIPa-1.5 第 9 場 — 1993 Brunello with Nicolo’ and Simonetta),這是我第一次的驚艷,自此我便迷上了優雅的 1993。去年又辦了一場 1993 橫品,也喝得大家如癡如醉(見:VIPa-7 第 23 場 — 1993 )。

但 1994 卻公認是糟糕的年份,開始時炎熱,九月連連下雨,過去試過的幾款 Brunello 與 Chianti 都乏善足陳,這也是我遲遲不敢開 Le Chiuse 1994 的原因,大概有點不敢面對現實的心理因素吧。

那天我剛與 Lorenzo 用 whatsapp 聊天,我告訴他我開了這瓶酒準備晚飯時喝,他囘我說這是很棒的年份,一定要有足夠的氧氣讓他醒夠,他甚至建議我多留一杯第二天喝,便會明白他的意思。

Lorenzo 是 Nicolo 與 Simonetta 的兒子,2006 年是他獨當一面的第一個年份,父母對他很有信心,所以幾年前便交了班給他。最近幾年 Le Chiuse 的評分節節攀升,不知道有多少是 Lorenzo 的功勞。他爲人謙虛,常常不厭其煩的與新手分享他的心得,甚有大將之風。如今 Biondi Santi 被法國人收購了,數英雄人物,還看 Le Chiuse 之 Lorenzo!

回到這瓶 1994。

我們分開四頓飯喝了兩天,都是根日,所以那厚厚的泥土和礦物味一直伴著我們。酒體很豐滿,一點都沒有多雨令酒稀釋的感覺,酸度活潑,唯一稍欠的是果。但到了第二天的晚飯時,果終於鑽出來了,點亮了黝黑、散發著芬芳的泥土,那酸啊,就像明月。Bravo!

此刻酒已經混爲一體,龐大但沒有沉重的感覺,圓潤、圓融得無邊無際似的,最後出現的果固然有畫龍點睛的效果,但撐起這巨輻是他的酸!那是生命,那是靈魂。以往試過無數 Sangiovese,此刻我才明心見性,Sangiovese 的靈魂是酸度!

我向 Lorenzo 報告了我的發現,並說他們的 1994 很難以置信。Lorenzo 囘我說他相信全賴他們採收時間掌握得好,最關鍵的是他們早採了。這時我突然記起他爸爸當年跟我說他們起初五年緊跟 Biondi Santi 的做法,而 Biondi Santi 往往比人家早採一個星期。

接著我們試 Cerbaiona 的 1983 Brunello。

這也是他們的第三個年份,不過 Diego Molinari 從飛機師生涯退休後當起農民來,沒有岳父指點,不過他請了 Giulio Gambelli 當顧問。他具備最大的優點可能是選了一塊上好的田。

這也是他們的第三個年份,不過 Diego Molinari 從飛機師生涯退休後當起農民來,沒有岳父指點,不過他請了 Giulio Gambelli 當顧問。他具備最大的優點可能是選了一塊上好的田。

我們前後喝了四天,經歷了葉、果與根三種時辰,從第一天的輕盈,幾乎沒有結構,發展到最後的壯實,滿是巨石嶙峋,這改變令我膛目結舌。我在第四天的筆記是這樣的:

At its most robust in the last 4 days, displaying its formidable tannic power, as if declaring life is a constant struggle, echoing the coronavirus fight.

令人驚訝的是他的第三個年份跟新年份竟然如斯相似,就是那種强勁得近乎 Bordeaux 的丹寧結構,令我相信這是 Cerbaiona 的風土使然。他在酒窖的不干預政策把土地的强悍赤裸裸地顯露出來了,於今快四十年了,那團熊熊烈火仍未熄滅!葡萄籐老了,或許會令新年份打磨得好一點(more polished),但兩者不過是 angry young man 與 angry old man 的分別。

誰説 Brunello 沒有 terroir?

最後是朝聖之旅,山名 Il Greppo,聖人叫 Tancredi Biondi Santi。

1961 在 Bordeaux 是世紀年份,保存得好的 1961 Barolo 今天仍然充滿力量,我推想那年歐洲的天氣應該非常好吧,不然 Biondi Santi 也不會釀 Riserva。我前年在拍賣會投得兩箱,據説在 1990 年由酒莊換過塞子,還附有好像是 Franco 簽名的證書。可惜第一瓶壞了,像藥水,可幸第二瓶很乾净。

1961 在 Bordeaux 是世紀年份,保存得好的 1961 Barolo 今天仍然充滿力量,我推想那年歐洲的天氣應該非常好吧,不然 Biondi Santi 也不會釀 Riserva。我前年在拍賣會投得兩箱,據説在 1990 年由酒莊換過塞子,還附有好像是 Franco 簽名的證書。可惜第一瓶壞了,像藥水,可幸第二瓶很乾净。

我們準備晚飯時喝。早上 10 點開瓶,倒了一小杯後再塞回,到晚飯前一個多小時才再拔塞。

我們準備晚飯時喝。早上 10 點開瓶,倒了一小杯後再塞回,到晚飯前一個多小時才再拔塞。

那天早上是忌,到下午兩點轉果。

我開瓶後先倒了一小杯來聞香,開始時香氣微弱,有點菌香,一個小時後強一點,主要是松香,到午飯時松香與菌菇很明顯了,喝一口,柔和美味,酸高於果,這是典型的 Biondi Santi 風味。

午飯我們喝了一小杯,從瓶裏剛倒出來的很害羞,與早上的小杯混在一起才比較多些香氣,入口起初收斂,慢慢在杯裏有些起色,最突出的依然是酸度。

晚飯時再下杯,卻完全蘇醒了,早上的松香、菌香幾乎全跑掉了,現在活脫脫一個渾身是勁的小伙子,鮮亮的果,要命的酸度,那感覺馬上讓我想起酸包果的 1996 Barolo!那酸度是豐滿,暖和的,而不是冷峻的,他宣示的是生命。Clive Coates 形容 Musigny 為 Majesty itself。我學著他,大可以說 Biondi Santi 是 Life itself,靠的便是酸度,我再次深深的體會 Sangiovese 的靈魂是酸度!

有些老酒剛開的時候有成熟香氣(如乾花),但吸氧以後,便慢慢恢復青春,香氣也返回初級(如鮮花或半鮮半乾),這是又一例。令人驚奇的是一頓晚飯從開始到結束,小伙子説唱不停,沒有掉了半個分貝。Life!

但這種返回初級也並非像新酒那般,因爲他圓滑,一點粗糙的丹寧也沒有,通透如晴空,這種和諧的感覺正是好的 Chianti 成熟的風貌。這應該也毫不出奇吧,因爲他們的肉身與靈魂同樣是 Sangiovese。

還有一點,我的直覺告訴我這豐滿,暖和的酸度是 Le Chiuse 來的。那個年代,Biondi Santi 的 Riserva 裏頭有差不多一半從 Le Chiuse 葡萄園來(我是問 Lorenzo 而得知的),所以這也不奇怪。

接下來我們就去 Chianti 試試古老 Chianti 的風味。

Monsanto 是 Lombardy 商人 Bianchi 家族在 1961 年買下的農莊,他們接手後先沿用原來佃農的老法,包括加入小量白葡萄,和使用栗木桶,幾年邊學邊做以後,從 1968 年起才開始逐步改良釀酒技術,先除梗,放棄白葡萄,並棄用 governo 法(用半風乾的葡萄來增加濃度的方法)等等(見:VIPa-6 第 3 場 — 回歸 Chianti 之一:Monsanto)。這款 1967 出自酒莊的窖藏,可以準確的代表了佃農時代能達到的水平。

Monsanto 是 Lombardy 商人 Bianchi 家族在 1961 年買下的農莊,他們接手後先沿用原來佃農的老法,包括加入小量白葡萄,和使用栗木桶,幾年邊學邊做以後,從 1968 年起才開始逐步改良釀酒技術,先除梗,放棄白葡萄,並棄用 governo 法(用半風乾的葡萄來增加濃度的方法)等等(見:VIPa-6 第 3 場 — 回歸 Chianti 之一:Monsanto)。這款 1967 出自酒莊的窖藏,可以準確的代表了佃農時代能達到的水平。

我們分三天喝完,經歷了花與葉。

第一天是花,午飯時有腌肉氣味,身型像個不修邊幅的胖子,酸多於果。

晚飯時出香木(檀香)和零散的花粉,柔軟的質感,有清晰的果味,丹寧完全融化了,但沒有今天慣有的修飾感覺(polished)。當今的人可能認爲他粗糙,但樸實可能是更貼切的叫法。修飾也好,樸實也罷,但歲月與工藝都不能改變的是他的酸度,好像從天空俯瞰人間的一雙大眼,那是靈魂,那是生命!

第二天仍是花,礦物味更豐富,因此變得更複雜了。

第三天雖然是葉,但連渣滓的底部,喝起來更粗豪,果味更豐富,酸度仍然凌厲。告別這個粗眉大漢,我們心滿意足的告訴自己,我們在瘟疫中竟然能飛越 Chianti,更走進了時光隧道,與早已消失的佃農打了個照面。

最後必須找一瓶 Nobile。這兩年逐條村子的跑 Chianti,如非受疫情所阻,我應該已辦了一場 Vino Nobile di Montepulciano 作結案。

以往喝得不多,但我常記著 Burton Anderson 的論斷:Nobile 夾在 Chianti 與 Brunello 之間,他的風格也介乎兩者。是耶非耶,我希望有驗證的機會。今天就隨便拿一瓶做陪襯。

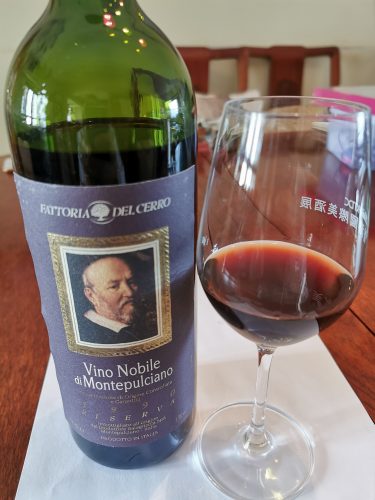

這瓶 Fattoria del Cerro 的 1990 我們喝了三天,在果與根之間來回跑。

這瓶 Fattoria del Cerro 的 1990 我們喝了三天,在果與根之間來回跑。

感覺他很難打開,很多烤香草的氣味,根日時甚至有髒髒的,帶著藥香的濕泥土的濃烈氣味,丹寧厚實,比較像 Chianti 的 Riserva,很長時間也難以分解,但 1990 已經算是比較暖的年份啊!

單凴這一瓶,我會認爲他像 Chianti 多於 Brunello,像個村夫多於紳士,但也因此他蠻有性格的。也正如 Chianti Riserva 一樣,他可能需要很長時間才可以打開得比較好。不過這樣說肯定失諸以偏概全;在我們辦專場更深入探討以前,讓我用 Nicolas Belfrage 的意見來補充我的不足吧:

Certainly, Montalcino wine is in general a more polished product, its tannins being rounded and softened by the extra wood aging (minimum two years out of four, as compared with Montepulciano’s minimum one year out of two), while the acidity of Vino Nobile tends to be more aggressive and less integrated than that of Brunello. Indeed, the acid/tannin structure of Vino Nobile is such that one might be forgiven for thinking that this — not Brunello — is the one that might, in exceptional circumstances, be able to last a century. It is the taming of these structural obstacles that has constituted the drama of Vino Nobile in our time.

對不起,我讓大家更掉口水了?