Views: 51

翻山越嶺,我們終於抵達 Burgundy。

在進入葡萄酒世界之初曾在 Bordeaux 打滾,偶爾也會試一下 Burgundy,但很快意酒便佔了我大部分的時間與精力,其他產區的酒都淪爲「副業」了。六年前,一位廣州隨意朋友問我意酒和勃艮第酒的聯繫和區別在那裏,我無法回答她,只好請教三位比較有心得的朋友爲她釋疑(見:Burgundy vs Italian(上))。

從那時候開始,我便努力去了解這個受千萬人膜拜的產酒區。Allen Meadows 來香港的活動我每年都參加,其他的酒宴或試酒會我也盡量去,有熱心的酒友偶爾會為我辦些活動,我與他們的討論也加深了我的認識,但最重要的還是啃書本和在家細心試酒。

我學意酒用的也是同一方法,但這次開始後才知道困難不少。

我與太太去參加試酒活動時,她不止一次問我:何不喝 Giacosa?她最不喜歡桶味,也不慣新酒常有的那種含混不清的味道。

其實我也有同感,而且如何處理酒也是新的學問,但 no pain, no gain,困難也帶來發現的樂趣。

我自問好奇心甚強,就當去一次遠行吧,多認識一處名勝也不枉此生。

就這樣半推半就的她跟我一起喝了 200 瓶,如今總算有點方向感吧。

趁宅居之便,我想何不辦幾場 Burgundy 自由行,選幾個重要產區較有代表性的酒來重溫一次,在遊覽之餘,也順便對我這幾年的探索作個小結。

我知道 Burgundy 是個無底深洞,費多大勁也無法看得透,但用意大利舌頭來講一下我的所見所聞,對六年前向我提問的隨意朋友和有類似背景的朋友,或許有一點參照作用吧。

我們從 Gevrey-Chambertin 開始,之後再探 Chambolle-Musigny 和 Vosne-Romanee。

Gevrey-Chambertin 以雄偉見稱,有別於 Chambolle-Musigny 的溫柔與 Vosne-Romanee 的帝皇氣派。

我最喜歡 Matt Kramer 對這村子的概括:

All Gevrey, regardless of status, should be substantial wine, dark in hue and infused with a strong, assertive fruit. There should be a pronounced earthiness, the degree of which is amplified as you go up the ladder from commune-level to premier cru to grand cru.

[Making Sense of Burgundy, p.106]

最畫龍點睛的是 earthiness,當中最厲害的應該是 9 塊 grand cru 田之首的 Chambertin,據説這是拿破侖的至愛。

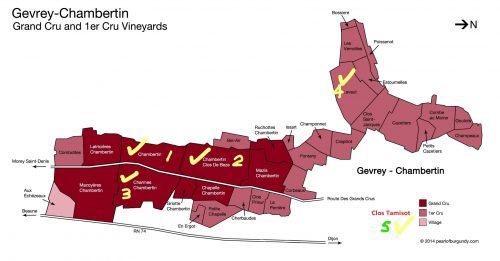

Chambertin 的香氣,最容易令我想起意大利南部火山土壤出產的酒:Etna 與 Taurasi,有種深黑得像火山灰的氣味,在 Chambertin 積存得最厚。Chambertin 位於產區南部,儼然如大火山的心臟,第一次噴發噴出了 9 塊 grand cru 田,都帶著 Chambertin 這個字(除了 Chambertin Clos de Beze 也可以簡單稱爲 Clos de Beze),第二次再鼓勁噴到較北的 Clos Saint-Jacques。Clos Saint-Jacques 是塊 premier cru,公認為 Super-second,有 grand cru 的水平。

地圖來自:Pearl of Burgundy

Gevrey-Chambertin 擁有眾村子中最多的高級田:grand cru 9 塊,premier cru 26 塊,各佔地八十多公頃。26 塊 premier cru 像小行星一樣,有一半圍繞著以 Chambertin 爲核心的 9 塊 grand cru,另一半伴著 Clos Saint-Jacques,正如 Matt Kramer 所言,他們的泥土味與力量拾級而下。Burgundy 是個等級森嚴的國度,這似乎對應著前現代的法國與意大利的政治狀況,有趣。

在網上曾看過鳥瞰 Burgundy 的視頻,我驚訝的發現土地蠻平坦的,與 Barolo 的山巒起伏太不一樣了,所以我凴直覺也可以猜想到 Barolo 是雄壯的,正如 Burgundy 是溫柔的。

其實整個 Burgundy 產區可以看作是一條狹長的山脊,從東北走向西南,葡萄田一律面東和東南,所謂黃金丘(Cote d’Or)更正確應該叫東丘(Cote d’Orient),正因爲山脊朝東之故。葡萄田之間的座向變化不大,連高度的變化也有限,最好的田大概在 250 米上下,所以土質的變化是最主要的變數。與之相比,Barolo 和 Barbaresco 的座向變化便大得多,因爲他們由多個山脊組成,向北的田多用來種 Dolcetto,而種 Nebbiolo 的田,可以朝東、南與西,大概 Serralunga 最多向南的田,Barolo 較多朝東,其他村子,什麽方向都有,高度也可以從 200 米多一點到 450 米,因此要講風土變化的多樣性與複雜性,恐怕 Barolo 比 Burgundy 要大得多。一般人以爲 Burgundy 的風土複雜,其實主要在微觀層面,這裏頭有些偶然的歷史原因,一是中世紀的酒農很多是最有學問的修道院修士,另外因爲拿破侖後來把修道院的土地拍賣了,而他立下的繼承法令要求遺產在後人間平均分配,所以多個世代以後,田產便分割得很細或者說過細。說他精細也好,支離破碎也不全錯,但結果是如果你付得起錢,也有足夠時間,這些所謂 climats 和 lieux-dits 便彷如大迷宮,在混淆中藏著樂趣。

我們這次短遊探訪了五塊田:

我們先從兩塊最有名(也最貴)的 grand cru 開始:

兩款酒我們都喝了 2-3 天,有果日也有根日,火山一直在噴,酒也一直好喝。試來試去,我最後還是像意酒一樣,讓酒慢慢發展,一瓶酒可以分多天慢慢欣賞。

兩款酒我們都喝了 2-3 天,有果日也有根日,火山一直在噴,酒也一直好喝。試來試去,我最後還是像意酒一樣,讓酒慢慢發展,一瓶酒可以分多天慢慢欣賞。

Federic Esmonin, Chambertin Grand Cru, 1999 的色調偏黑,Bouchard Pere et Fils, Chambertin Clos de Beze, 2002 則偏紅,但有趣的是幾天裏,Chambertin 從深黑慢慢變成淺一點的黑,Clos de Beze 的紅裏頭卻逐漸多了一點黑,應該說他們的底色都是黑的。正如我上面所説,那種很泥土的幾乎帶點火山灰的香氣,頗爲接近 Etna 和 Taurasi,不過一入口,他們無比溫柔的質感便告訴你那不可能是 Etna,或者說根本不是意大利,而只能來自 Burgundy 的。用陰陽來打比喻,意大利是陽,Burgundy 是陰,雖然 Gevrey-Chambertin 是陰中之陽,而這正是他的趣味所在。

最初接觸 Gevrey-Chambertin,聽説他是最雄偉的村子,而 Chambertin 更有拿破侖式的魁梧,但與意大利相比,實在沒什麽。剛開始接觸 Burgundy 時,總覺得他們欠了點什麽,總找不到那結構,那活力,那把幾乎 screaming 的聲調。人總是這樣,月是故鄉的明。但久而久之,像個浪子一樣,久居異域,也要慢慢適應那裏的一土一木,就像我兩個哥哥一樣,他們總說澳洲的陽光與空氣比家鄉好得多!

後來我開始收起我的意大利舌頭了。我告訴自己:最輕柔的意大利酒(例如 Barbaresco 和 Chianti)怎樣也做不到 Burgundy 的重量,眼前這一雙便用輕的方式來表達重量,這是天與地給他的特質,不是他更好,而是他不一樣。講到底,葡萄酒的樂趣在異而非同,表達風土就是表達相異。

我的突破點是開始接受 Burgundy 的異域風情,我很阿 Q 的把他們收編為 Langhe 的延伸,那裏天氣比較冷,所以沒有那麽陽剛氣的酒,他們棄 Nebbiolo 而代之以 Pinot Noir,是因爲 Nebbiolo 的丹寧在陽光不太充足的環境下沒法成熟,那是上天的安排和恩賜。

反過來,我覺得喝慣 Burgundy 的人也要用同樣的阿 Q 法來欣賞和接受 Barolo,他陽剛,但陽剛得有道理,因爲那也是順天而行。

我常聽人說在 Burgundy 最重要的是選酒莊,我總不太能認同。在我的字典裏,天與地永遠比人更重要。當然好的田會被爛的酒莊搞得一塌糊塗,但這在那裏都一樣。一塊村級田要做到 grand cru 的水平卻是絕無可能的。

回到這兩款酒。

Chambertin 第一天爆炸,到了第二、三天,變得更通透,幾乎可以說優雅,跟我喝慣的 Barolo 一樣,我認爲他發展得越來越好。

Clos de Beze 第一天有粉香,較多香料與草本,最迷人是那如絲的質感,但他綿裏藏針,而那根針在第二天更鋒利。要我選,似乎第一天更好喝,更有仙氣。

這兩塊的確是很了不起的田,

最有趣的是他們雖然相連,卻好像雌雄一雙,恰似 Barbaresco 中的 Rabaja 與 Asili。究竟爲何有這種差別?

Benjamin Lewin 在 In Search of Pinot Noir 一書中有很詳盡的分析。

首先是土壤。

The center of Clos de Beze is occupied by a layer of marl (a mixture of limestone and shale), rich in soft oyster shells that degrade easily.

其次是氣候。

Chambertin is more exposed to the small valley that divides Gevrey Chambertin from Chambolle Musigny. Cold winds slide across the upper part and may make Chambertin cooler than Clos de Beze.

Armand Rousseau 的莊主 Eric 說 Chambertin 的採收通常比 Clos de Beze 晚一天以上。

但很有趣的是陳年帶來的變化。

Charles Rousseau used to say that, “Le Chambertin is masculine. It lacks a little finesse in its youth, but then rounds up. Clos de Beze is more complex, classy, delicate.” … Going back in time, the relationship slowly reverses. Somewhere beyond ten years of age, Chambertin seems to pull ahead in sheer elegance. By twenty years, with the 1990 vintage, Rousseau’s Chambertin showed an ethereal elegance that Clos de Beze could not equal.

Armand Rousseau 是 Chambertin 的最大地主,但他的 2.15 公頃也不過佔了 1/6,他的 Clos de Beze 還不到這塊田的 1/10,所以凴他的兩片田還不能作準。

Benjamin Lewin 試了兩塊田的不同酒莊的出品以後有如此結論:

I am inclined to the view that there is a continuum of differences all along the stretch of the two appellations, and that the differences you will see in the wines depend on the individual micro-plots.

Barbaresco 的 Asili 與 Rabaja 也有類似的問題,所以 Giacosa 凴他的口味來判斷為 Rabaja 的一片田在 2010 年被官方劃爲 Asili 後,他唯有跟著換上 Asili 的標簽,但這 Asili 始終更有 Rabaja 的典型礦物味。如果我們有機會把這兩塊田的不同地塊釀出來的酒逐一品試,我懷疑也會得到 Benjamin Lewin 一樣的結論。

Burgundy 能陳年嗎?不少朋友對我這個問題都搖頭,有一位更說她從不買老 Bur,因爲風險太大了。但我很納悶:不能陳年的酒怎稱得上偉大?

但不親自試過又怎知道?

五年前跟 Allen Meadows 喝過一次,實在不敢恭維(見:Burgundy vs Italian(下)),但可能年份不特別好。換著意酒,很多次一等的老年份常令人驚喜,反之上好年份常常放上三、四十年也不一定能打開得好。不過 Burgundy 的天氣屬於邊緣地帶,我懷疑老酒要選好年份才比較有保證。

去年的一瓶 1978 Louis Trapet Chambertin 就很精彩,滿是木香,很像 1970 年代的 Brunello,味道仍保留著深黑的本色,有些咖啡和巧克力,帶著很細的丹寧,非常優雅。第二天木桶味出得較多,第三天來自瓶底,很濃烈,越來越像陳年的 Sangiovese。

去年的一瓶 1978 Louis Trapet Chambertin 就很精彩,滿是木香,很像 1970 年代的 Brunello,味道仍保留著深黑的本色,有些咖啡和巧克力,帶著很細的丹寧,非常優雅。第二天木桶味出得較多,第三天來自瓶底,很濃烈,越來越像陳年的 Sangiovese。

所以我對這瓶 Joseph Roty, Charmes Chambertin Tres Vieilles Vigne Grand Cru, 1988 很有期待。

結果出乎意料的好!第一天是花日,乾净、清新,果味很 primary,多汁而濃艷但輕盈得好像沒有重量。丹寧在哪裏?

結果出乎意料的好!第一天是花日,乾净、清新,果味很 primary,多汁而濃艷但輕盈得好像沒有重量。丹寧在哪裏?

不同的杯子帶來不同的樂趣:Zalto 最開放,最多花香,通透;中型 Bur 杯爆果味,緊凑如緊握的拳頭;Gabriel 最濃烈,最黑,最複雜。

總的來説,這種通透,無重的風格最有 Sangiovese feel,尤其是 Brunello。

第二天的泥土味和礦物味劃破了平靜的畫面,果讓位給礦物味了,因此變得更複雜。

第三天有些微氧化的氣味,但入口更爲複雜。我看這瓶酒仍有餘力,再放他十年八年也絕對沒問題。

1988 算是中等以上的年份,這個老牌酒莊又用了非常老的葡萄藤(平均樹齡超過 50 年),所以證明了碰上好年份,好田和好莊,Burgundy 陳年的風采絕對不讓意酒專美。非高下之分,實不同矣。

Charmes Chambertin 一般包括了南鄰 Mazoyeres Chambertin,面積合共有 30 公頃左右,是面積最大的 grand cru,所以質量參差,但好在容易找,而且價格相對較相宜。

接著我們試一瓶 premier cru Louis Jadot, Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques, 1995。

Lavaux St Jacques 與鼎鼎大名的 Clos Saint-Jacques 相鄰,據 Clive Coates 的分析,Lavaux 稍遜於他的哥哥,是因爲他旁邊的山谷帶來的清涼空氣令他稍爲冷一點。

Lavaux St Jacques 與鼎鼎大名的 Clos Saint-Jacques 相鄰,據 Clive Coates 的分析,Lavaux 稍遜於他的哥哥,是因爲他旁邊的山谷帶來的清涼空氣令他稍爲冷一點。

兩年前我們參加了由 Allen Meadows 主持的 Clos Saint-Jacques Master Class,我幾乎可以說那是我的 Burgundy 洗禮。我們比較了五個酒莊的兩個年份,我仍然清楚記得 Armand Rousseau 的古典風,Jean-Marie Fourrier 的瀟灑,Louis Jadot 的樂天,Bruno Clair 的嚴厲與 Sylvie Esmonin 的憨厚。

兩年前我們參加了由 Allen Meadows 主持的 Clos Saint-Jacques Master Class,我幾乎可以說那是我的 Burgundy 洗禮。我們比較了五個酒莊的兩個年份,我仍然清楚記得 Armand Rousseau 的古典風,Jean-Marie Fourrier 的瀟灑,Louis Jadot 的樂天,Bruno Clair 的嚴厲與 Sylvie Esmonin 的憨厚。

如果 Chambertin 是貝多芬,Clos Saint-Jacques 大概是 Mozart?而 Lavaux St Jacques 可以當作 Dvorak?

這瓶酒我們也喝了三天。與 Joseph Roty, Charmes Chambertin Tres Vieilles Vigne Grand Cru, 1988 的變化有點相似,第一天紅果多於礦物味,第二、三天礦物味追上來,果味被壓下去一點,變得越來越複雜。不過他總是比 Charmes Chambertin 低了起碼一個八度(octave)。如果 Joseph Roty, Charmes Chambertin Tres Vieilles Vigne Grand Cru, 1988 近 Brunello,則 Louis Jadot, Gevrey Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques, 1995 更似很好的 Chianti,他的主調是 harmony。

我們的終站是一瓶村酒 Pierre Damoy, Gevrey Chambertin Clos Tamisot, 2008。

Pierre Damoy 是 Clos de Beze 最大的地主,他們的 5.36 公頃佔了這塊 grand cru 的 1/3 以上。Clos Tamisot 是所謂 lieux-dit,即土地冊上的地名,是 Damoy 在村子裏的房子旁邊的獨家田,最早在 1922 年便開始種植,所以雖然是村酒,卻相當有分量。第一天午飯時是根,多汁,清爽,不光是果汁,有適量的泥土味和厚度,果與酸也平衡得很好,令我想起上好的 Chianti Classico。到了晚飯時,時令已轉爲忌,酸多於果,而且有點鬆散。幸好我那瓶 Federic Esmonin, Chambertin Grand Cru, 1999 還剩下幾滴,我當補藥那樣混進了 Clos Tamisot 便馬上令他脫胎換骨,最重要的是有足夠的果來平衡他的高酸。

Pierre Damoy 是 Clos de Beze 最大的地主,他們的 5.36 公頃佔了這塊 grand cru 的 1/3 以上。Clos Tamisot 是所謂 lieux-dit,即土地冊上的地名,是 Damoy 在村子裏的房子旁邊的獨家田,最早在 1922 年便開始種植,所以雖然是村酒,卻相當有分量。第一天午飯時是根,多汁,清爽,不光是果汁,有適量的泥土味和厚度,果與酸也平衡得很好,令我想起上好的 Chianti Classico。到了晚飯時,時令已轉爲忌,酸多於果,而且有點鬆散。幸好我那瓶 Federic Esmonin, Chambertin Grand Cru, 1999 還剩下幾滴,我當補藥那樣混進了 Clos Tamisot 便馬上令他脫胎換骨,最重要的是有足夠的果來平衡他的高酸。

第二天午飯時仍然是忌,酸太高了,果很不足,也沒有層次可言,抱歉讓他犧牲了。他沒有氧化,我覺得問題出在時辰不好。

去年我曾開過一瓶很好的村酒 Domaine Bachelet, Gevrey Chambertin VV, 2012,喝到第三天時,我把酒帶到隨意行讓幾位朋友試,他們都驚訝酒完全沒有氧化,而且通透、優雅。

去年我曾開過一瓶很好的村酒 Domaine Bachelet, Gevrey Chambertin VV, 2012,喝到第三天時,我把酒帶到隨意行讓幾位朋友試,他們都驚訝酒完全沒有氧化,而且通透、優雅。

喃喃自語了半天,這趟旅程終於結束了。我們下次在 Chambolle-Musigny 再相會。

附錄

三篇 Burgundy 遊記在此:

Love in the Time of Coronavirus (3): Gevrey-Chambertin